龍馬プロジェクト 新潟キャラバン 文責:岩田真歩 堀口みさき(神谷インターン9期生)

はじめまして。神谷インターン9期生の岩田真歩と申します。2月20日に行われた龍馬プロジェクトの新潟キャラバンに、同じく9期生の堀口みさきと共に同行させていただきましたので、ご報告させていただきます。

続きを読む

ブログ |

今朝は朝から東京でたて続けて、

三名の方々にお会いして来ました。

全て知人が紹介して下さった方々です。

名前を出して迷惑がかかるといけないので、名前はふせますが、世の中凄い人が沢山いらっしゃるものです。

本当に凄い人にお会いすると、

政治の世界で肩書きを振りかざして威張っている人の、なんと格好悪いことか!

自分も井の中の蛙で、そうならないことを自分に誓うのです。

それにしても

人のご縁は有難いものです。

何もない私に対し、

龍馬プロジェクトを頑張っているというその一点を評価し、

素晴らしいみなさんを紹介してくださいます。

家が潰れた時もそうでしたが、

いつも人に支えて頂き、活路がひらけます。

今日は多くの勇気と支援を頂きました!

意気揚々と宮崎でキャラバンしてきます。

宮崎にも良い出会いがありますように!

宮崎へGO。

iPhoneからの投稿

ブログ |

橋下さんにブーメランが返ってきたみたいです。

しかし、それを謝罪し改めるのは立派なことです。

吹田の維新市長はどうするのでしょう。

橋下さんを見習うのか?

流すのか?

という私にもブーメランが返ってこないよう気をつけないと。

新選会は大丈夫ですか?

吹田の職員の皆さん教えてください。

12.2.27 朝日新聞

維新の会市議、口利き放題 職員が告発、橋下市長謝罪

大阪維新の会の大阪市議が市職員に対し、支持者の要望を聞くよう求める「口利き」をしている――。維新代表の橋下徹市長のもとに、市議を手厳しく批判する市職員の告発メールが届いていたことがわかった。橋下氏は議員の口利きや要望内容を市側がすべて記録・公開する方針を固めたばかり。市職員に謝罪のメールを早速送り、口利き記録化の徹底を再度表明した。

「維新の議員からの接触が一番程度が低く、露骨」。市職員の市長宛てメールは、維新市議の態度を厳しく批判していた。「内容を言わずに呼びつけ、支持者を連れてきて我々をいきなり詰問する」「特に若い議員、社会人としてのマナーから再教育すべきだ」……。この市職員は橋下氏に対し、議員からの接触すべてを記録化すべきだと提案していた。

橋下氏は23日、「申し訳ありません。代表として維新の会に伝えます」と返信した。維新市議団の坂井良和団長は24日午後、急きょ全市議を集めて「議員は行政とのつなぎ役だが、目的や手段を間違ってはいけない」と注意。事実関係の調査や、所属議員33人のうち20人を占める1期目議員の教育を強化すると決めた。

ブログ |

新幹線で東京に向かっています。

今週はかなり大阪にいたので、インターン生を色々な勉強会などに連れて行くことに時間を割きました!

また、視察やキャラバンのとりまとめや準備、議会活動などもあり、なかなか眠れない一週間でした。

という言い訳で今週のホームページ更新ができませんでした_| ̄|○

明日は朝から東京で体制な面談を三つ行い、夕方から宮崎に飛んで龍馬プロジェクトキャラバン。

明後日は、特攻の母鳥浜トメさんのお孫さんの案内で知覧を視察。

夜には龍馬プロジェクトの九州ブロック研修会。

明々後日は、志布志の横峯保育園を視察して、

大阪に戻ります。

よって、ホームページ更新は水曜日以降に、、、。

移動中に原稿書きます(笑)

どうでもいいですが、、

お弁当も健康志向にしています(^-^)/

iPhoneからの投稿

ブログ |

昨日、今日と教育に関わるシンポジウムに出てきました。

現状の問題点の指摘は良くわかるんですが、

本当に子供たちの立場に立って、

何が大切で彼らの幸せには何が必要か、

日本をどんな国にしたくてどんな人材を育成するのかビジョンを語る話がすくなかった用に感じました。

前に出て話しておられる方々はみんな50~60代の皆さんで、三十代の私とは少し感覚が違うのかもしれません。

ただの競争や勉強では、若い我々は幸せになれないような気がします。

根本的な意識改革は

できないのでしょうか?

昨日の山口先生の話を思い返しながら、

改めて明治維新の凄さを感じる今日この頃です。

【消えた偉人・物語】

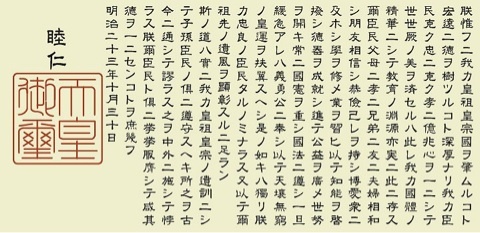

教育勅語誕生秘話 鎮まった徳育論議

2012.2.11 07:53

戦後教育における「消えた物語」の最たるものが、教育勅語(教育ニ関スル勅語)であることは間違いない。戦後70年を目前にして、今や教育勅語の内容を知る人はごく少数となっている。

明治維新の急激な変革の中で、徳育(道徳教育)の理念と方法をどこに求めるべきかという論議(徳育論争)が錯綜(さくそう)した。「王政維新以来全ク公共ノ教トイフ者ナク、国民道徳ノ標準定マラズ、以テ今日ニ至レリ。独リ今日ニ至ルノミナラズ、此儘ニテ打棄テ置クトキハ猶日本国ノ道徳ノ標準定マラズシテ、此後何十年連続スルモ計リ難シ」。思想家、西村茂樹は、『日本道徳論』の中で当時の状況をこう描写した。

また、東京大学綜理(総長)の加藤弘之は、徳育の方法としては、孔孟主義、西洋道徳哲学の主義、キリスト教の道徳を用いるべし、との種々の説が出されたが、特に定まった主義は確立していないと述べている(『徳育方法案』)。実際に、修身科の教授でも「徒に甲論乙駁(こうろんおつばく)際限なく、(中略)教師と生徒は中流に漂ふ舟の如く、其の向ふ可き方角に迷ひ、徳育は如何為すべきや、如何にして我が身を修む可きや、途方に暮れ」(能勢栄『徳育鎮定論』)ているという状況だったのである。

徳育問題は、明治23(1890)年2月の地方長官会議で取り上げられた。わが国固有の倫理の教えに基づいて徳育の主義を確立すること、などが内閣に建議され、天皇は「徳育の基礎となる箴言(しんげん)の編纂(へんさん)」(『学制八十年史』)を命じられた。

教育勅語は、総理大臣、山県有朋(やまがた・ありとも)と文部大臣、芳川顕正(よしかわ・あきまさ)の責任のもとに、法制局長官の井上毅(こわし)が原案を作成し、これに枢密顧問官の元田永孚(ながざね)が協力することで起草が進められた。両者による真摯(しんし)な議論と何度かの修正を経て案文が整えられていくが、編纂にあたっては、特定の宗教、宗派に偏しないこと、哲学上の理論を避けること、「政治上の臭味を避け」、漢学にも洋学にも偏しないことなどが留意された。

教育勅語は、明治23年10月30日に渙発(かんぱつ)された。教育勅語によって「徳育論争」の混乱は鎮静していった。また、修身科の教授も教育勅語の「聖意ヲ奉体」して行われることが明確にされた。教育勅語によって、近代日本の教育理念の礎が築かれたのである。(武蔵野大学教授 貝塚茂樹)

教育勅語(2)海外でも紹介され絶賛受ける

2012.2.18 07:56

教育勅語が渙発(かんぱつ)された後、教育勅語の謄本が全国の小学校に頒布された。教育勅語の注釈書も出版され、東京帝国大学教授の井上哲次郎は、教育勅語の主意を「孝悌忠信ノ徳行ヲ修メテ、国家ノ基礎を固クシ、共同愛習国ノ義心ヲ培養シテ、不虞(ふぐ)ノ變ニ備フルニアリ」(『勅語衍義(えんぎ)』)と解説した。

教育勅語は、本文315文字からなり、その内容は3段に分けられる。第1段は、歴代天皇と臣民(国民)が心を一つにして祖先が築いた道徳を守ってきた。これこそがわが国柄の賜(たまもの)であり、教育の源もここにあるとされた。

第2段は、「爾(なんじ)臣民父母ニ孝ニ兄弟(けいてい)ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉(きょうけん)己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ●ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進(すすみ)テ公★ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵(したが)ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼(ふよく)スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン」である。

第2段では、臣民が守るべき具体的な徳目が説かれ、これを守ることが、祖先が守り続けてきた美風を明らかにすることであるとされた。

一般に、教育勅語は儒教道徳であると思われがちである。しかし、儒教では、「夫婦に別あり」であり、「夫婦相和シ」ではない。また、「國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ」は儒教道徳からは導き出てこない。

教育勅語は近代立憲主義を深く理解した井上毅(こわし)と儒教に精通した元田永孚(ながざね)の協力によって完成したものであり、その内容は近代市民倫理と儒教道徳が調和したものであった。

教育勅語の第3段は、この「皇祖皇宗の遺訓」である徳目が、「古今ニ通シテ謬(あやま)ラス之ヲ中外ニ施シテ悖(もと)ラス」とした。第2段の徳目が時代を超え、外国においても普遍性を持つとされたのである。しかも天皇は、これを「爾臣民ト倶(とも)ニ拳々服膺(けんけんふくよう)シ」とされた。天皇御自らが臣民と共に「皇祖皇宗の遺訓」をお守りになり、それを実行されると宣言されたのである。

教育勅語は英訳されて海外で紹介された。「勇敢無比な国民は、(中略)偉大な勅語に雄弁に示された精神をもって、国民的伸展の歴程を重ねていくであろう」。イギリスのある機関誌は、教育勅語をこう絶賛した。(武蔵野大学教授 貝塚茂樹)

●=摺のつくり

★=縊のつくり

教育勅語(3)「軍国主義」とは無縁の精神

2012.2.25 07:46

教育勅語が渙発(かんぱつ)された翌明治24(1891)年、文部省は「小学校教則大綱」を公布した。ここでは、「修身ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キ児童ノ良心ヲ啓培シテ其徳性ヲ涵養(かんよう)シ人道実践ノ方法ヲ授クルヲ以テ要旨トス」(第2条)として、修身教授が、教育勅語に基づくべきことを明確にした。

この方針は、昭和20(1945)年の敗戦まで堅持され、修身教授では、孝悌(こうてい