昭和天皇が崩御された時に、

三日間、喪にふくしてくれたのは、

インドとスリランカだけでした。

そうした意味でも、インドは親日国ですが、

アメリカやロシアともよい関係を作っていますし、

中国とも経済ではきれない関係になりつつあります。

我々も先人の偉業に甘えているだけでは、未来のインドとの関係は築けません。

過去に甘えず、我々がつくらねばならない!

中韓と異なるインドの歴史観と「インパール戦争」の評価

2014.01.28 夕刊フジ

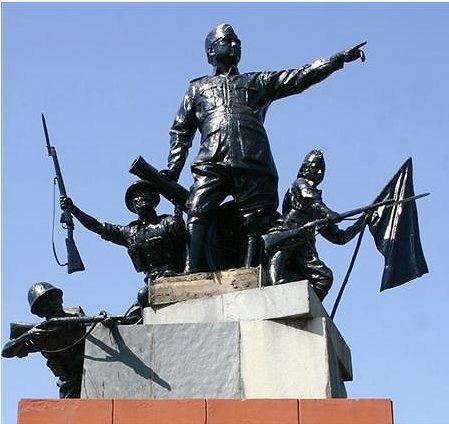

首都デリーに建つチャンドラ・ボースの銅像

首都デリーの中心部には、大東亜戦争においてインド国民軍を指揮して日本軍とともにインパール作戦を戦ったインド独立の英雄、スバス・チャンドラ・ボースの銅像が建つ。ボースは、かつての英国植民地支配の象徴であったレッド・フォート(赤い砦=ムガル帝国時代の城塞、英国軍が大本営として接収した)の方角を指差している。

さて、インパール作戦は戦後、日本陸軍の愚策の1つとして批判にさらされてきた。だが、この作戦の本質は、日本軍約7万8000人とインド国民軍約2万人の日印連合軍による“対英インド独立戦争”である。この作戦があればこそ、戦後、インドは独立できたのである。

事実、インドはインパール作戦を「インパール戦争」と呼び、「対英独立戦争」と位置づけている。日本軍はインド独立を支援した解放軍である。インドは「日本が侵略戦争をした」という歴史観は持っていない。

インド解放のために英国軍と戦った日本軍将兵に対し、元インド国民軍大尉で、全インドINA事務局長、S・S・ヤダバ大尉(インド国民軍全国在郷軍人会代表) は1998年1月20日、こう記した。

《われわれインド国民軍将兵は、インドを解放するためにともに戦った戦友としてインパール、コヒマの戦場に散華した日本帝国陸軍将兵に対して、もっとも深甚なる敬意を表します。インド国民は大義のために生命をささげた勇敢な日本将兵に対する恩義を、末代にいたるまで決して忘れません。われわれはこの勇士たちの霊を慰め、ご冥福をお祈り申し上げます》(靖国神社)

大東亜戦争後の45年11月、英国はインパール作戦に参加した3人のインド国民軍の将校を、レッド・フォートで裁判に掛け、反逆罪として極刑に処そうとした。この事実が伝わるや、インド民衆が一斉に蜂起して大暴動に発展した。結果、もはや事態収拾が不可能と判断した英国はついにインドに統治権を返還した。1947年8月15日、インドは独立を勝ち取ったのである。

インド最高裁弁護士のP・N・レキ氏は次のような言葉を残している。

《太陽の光がこの地上を照らすかぎり、月の光がこの大地を潤すかぎり、夜空に星が輝くかぎり、インド国民は日本国民への恩は決して忘れない》

インドで英雄としてたたえられている日本人のことも紹介しておこう。その名は誰あろう東條英機元首相である。

2006年3月19日、カルカッタのチャンドラ・ボース記念館で「東條英機に感謝をする夕べ」が催された。そこには、チャンドラ・ボースの甥嫁であるクリシュナ・ボース館長に招待された、東條元首相の孫娘、東條由布子氏の姿があった。

そして、われわれ日本人が絶対に忘れてはならないのが、大東亜戦争後、日本にすべての戦争責任をなすりつけた極東軍事裁判で、裁判の不当性を訴えて日本人被告全員を「無罪」と主張したインド代表のラダビノート・パール判事である。

いかに韓国や中国が、史実をねじ曲げた“歴史認識”を振り回して、日本に罵詈雑言を浴びせても、インドはこれに真っ向から異を唱え、日本を擁護してくれている。

アジアは中国・韓国だけではない!

アジアには親日国家・インドがいる!

■井上和彦(いのうえ・かずひこ) 軍事ジャーナリスト。1963年、滋賀県生まれ。法政大学卒。軍事・安全保障・外交問題などをテーマに、テレビ番組のキャスターやコメンテーターを務める。航空自衛隊幹部学校講師、東北大学大学院・非常勤講師。著書に「国防の真実」(双葉社)、「尖閣武力衝突」(飛鳥新社)、今回の連載のもとになった「日本が戦ってくれて感謝しています-アジアが賞賛する日本とあの戦争」(産経新聞出版)など。

iPhoneからの投稿