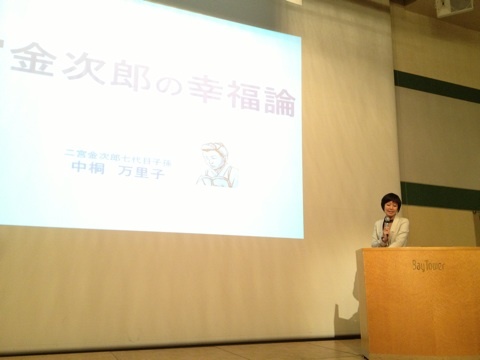

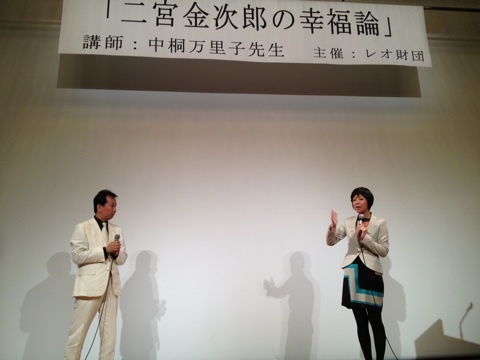

今夜は大阪にて、二宮尊徳の7代目の子孫にあたる中桐万里子氏の講演をお聞きしてきました。

テーマは『二宮金次郎の幸福論』

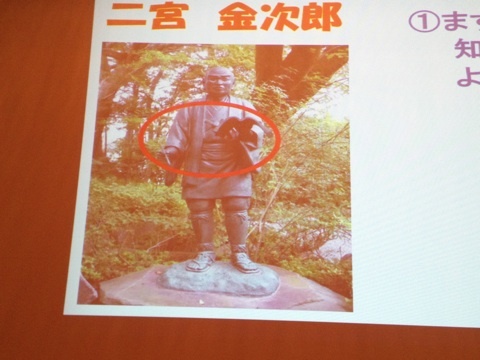

まず、学校にある金次郎像の一番のポイントは、仕事をしながら学ぶ勤勉さではなく、

像の足元にあり、

どんなときでも『一歩』を踏み出すことを忘れるな!という話が印象的でした。

以下は要約です。

*******

金次郎から学ぶ三つの姿勢は、

1.まずは、知る よくみる

2.そして、行動する 工夫する

3 自らの目と感覚と経験を重視する

1については、

人の行動の裏にある心理や

物事のうらにあるストーリーをしっかりみることの大切さ。

また、積小為大を理解し、 小さなことに着目する視点を持ちましょうと!

2については、

異変を前提にし、異変につまずかない行動を心がけ、

敵を味方にし、 共生を模索する

3については、

現場を大切にし、知識ではなく実践を大切にすること。

そして、その姿勢を貫く理念として『報徳』という考えを説明して下さいました。

それは、頑張れば報われる、ということではなく、

頑張って報いよう、幸せだから頑張る、 恩返ししようという考え方だと。

心田があり、田畑を耕す

至誠を貫き、実行する

道徳を身につけ、経済活動をする

すべてに繋がる理念。

こうした姿勢や理念をもった金次郎は、

気づきの達人

幸せ探しの達人

猛烈な感動屋さん

であったというお話でした。

**********

お話が多岐にわたり、すべてまとめられませんが、私なりにこうした考えが金次郎の幸福論だと理解しました。

話の最後に、

『有難う』の反対は『当たり前』という話があり、私はここが今日の話のツボだと思いました。

最近よく海外にいきますから、行くたびに日本人であることに感謝します。

また今は落選中なので、落選前より、

支えてださる支援者やスタッフ、一緒に活動してくれる仲間に『有難い』と感じます。

家が倒産に路頭に迷ったことがあるので、明日やるべき仕事があることも生きがいです。

金次郎は生きてるだけで丸儲けの精神で、加点法で生きていたそうで、私はまだ流石にそこまでは至っていませんが、

私の活動の支柱にも『報徳』の気持ちがあるなあ、と自分で確認できました。

また最近、尊敬していた支援者の方が亡くなり、まだ自分は何もお返しができてなかったと、無念を感じていました。

私は政治活動を応援頂く皆さんにまだ何も恩返しできていません。

まだ形がつくれていない(>_<) 見返りは約束せず、思いと構想だけを語り、応援を頂くスタンスを貫いてきました。 そのスタンスはこれからも変えるつもりはありません。 そんな私は、政治家としてもっともっと金次郎のいう『報徳』の理念を大切にしないといけないな、と思えた講演でした。 頑張ろう! iPhoneからの投稿