冒頭に最近の活動のお知らせです。

私が2月11日に設立した会社のHPがやっと完成しました。

私の人生の大きな目標は、教育であり、若者の意識改革です。 続きを読む

最近の動向 |

ブログ |

8月21日からずっと大阪を離れ、

東京を拠点に茨城、静岡、長野などを回ってきました。

この2週間の出会いや学びたるや何ヶ月分もの価値のあるものでした。

茨城では、藤田東湖先生をはじめとする先人の思いや危機感を学び、

静岡では人材育成のモデルをしり、

長野では有望な同世代の皆さんから刺激を受け、自分の未熟さを知りました。

また、東京では耐えず人に会い、

人生の軸になる様な薫陶をいくつも受けました。

CGSの収録はもちろん、出版の打ち合わせや執筆の打ち合わせ、講義をして、次の研修の下準備もしてきました。

今日から頭を大阪モードに切り替え、

地域の活動や選挙の応援に行ってきます。

週末からまた福岡と東京です。

iPhoneからの投稿

ブログ |

蒋介石からの依頼で日本人の根本さんが中国共産党から守った金門島。

一度行ってみたいと思っていました。

水を握られたら辛いなあ。

根本 博(ねもと ひろし、1891年(明治24年)6月6日 – 1966年(昭和41年)5月24日)は、日本陸軍の軍人で陸軍中将功三級。福島県出身。仙台陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校卒、 陸士23期。陸大34期。

終戦時にはモンゴル(当時は蒙古聯合自治政府)に駐屯していた駐蒙軍司令官として、終戦後もなお侵攻を止めないソ連軍の攻撃から、蒙古聯合自治政府内の張家口付近に滞在する邦人4万人を救った。復員後1949年蒋介石の要請を受け中華民国台湾へ渡り、金門島における戦いを指揮して、中国人民解放軍を撃破、その後40年に及ぶ蒋介石・国民党政権による独裁体制を確固たるものとし、現在に至る台湾の独立自主に寄与した。

中国が台湾の離島に水供給へ、かつての軍事拠点・金門島

2013.9.2 19:49 産経

中国大陸に最も近い台湾の離島・金門島の慢性的な水不足を解消するため、中国福建省が同島へ水を供給することで中台の当局が合意した。

同島を管轄する金門県幹部が2日、記者会見で明らかにした。

金門島は1949年の中台分断後、一時は中国側と激しい砲撃戦を展開した台湾側のかつての軍事拠点。中国から水供給が始まれば、2008年からの馬英九政権下で進む対中関係改善の象徴となりそうだ。

一方、島のライフラインの水道を中国側に握られることになるだけに、台湾側では安全保障上の懸念も出ている。

中台は8月末に契約に署名、水道の敷設時期や運営法などについて検討を始めるという。福建省南部の泉州市晋江から海底水道を約17キロ敷設する案が有力。この案だと着工後1年余りで完成する見通しという。(共同)

iPhoneからの投稿

ブログ |

藤井先生のこのシリーズはよくまとまっていて勉強になります。

これからアジアの時代だというのであれば、こうした各国との繋がりはしっかり頭にいれておかねばなりません。

CGSでもこうしたこ情報は配信していきたいと思います。

ミャンマー独立を支援した日本人に勲章授与 誇るべき過去の絆

2013.09.02 夕刊フジ

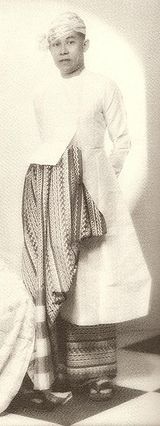

バー・モウ(Ba Maw)首相

ミャンマーは今、最も急速に発展しているアジアの国である。かつての軍事政権は民主化を進めると同時に、鎖国から開国へ、親中から親米へと大きな方針転換を行った。ミャンマー(旧国名ビルマ)は、第2次世界大戦中に独立して日本の同盟国となり、昭和18(1943)年11月の大東亜会議(有色人種国初のサミット)にも参加している。

独立時のリーダーは、バー・モウ(Ba Maw)首相だ。彼は英ケンブリッジ大学で弁護士資格を取り、仏ボルドー大学で博士号を得た、当時の最高のインテリだった。彼は1937年、英国の直轄植民地だったビルマの首相となるが、独立志向を強め、やがて日本と政治的に連携する道を選ぶ。

バー・モウ首相は、後に「ビルマ建国の父」と呼ばれるアウン・サンや、大統領となるネ・ウィンら30人の独立志士をビルマから脱出させ、日本軍の指導に委ねた。彼らを教育したのは、鈴木敬司大佐率いる「南機関」と称する、大本営直属の対ビルマ秘密工作機関だった。30人は海南島で猛特訓を受け、ビルマ独立義勇軍(BIA)を編成、41年12月8日の開戦と同時に、日本軍と対英戦を開始した。

日本軍は怒涛(どとう)の勢いで、たった5カ月でビルマ全土を制圧した。日本軍とともに進軍するBIAは行く先々で大歓迎を受けた。青年たちはBIAへ競うように志願し、軍勢はたちまち膨れ上がっていった。武器が不足し、竹やりで間に合わさなければならない程だった。

43年8月1日、ビルマは独立を宣言した。英米両国に宣戦を布告し、日本との同盟条約を締結した。首相となったバー・モウは同年11月の大東亜会議にも出席した。大戦末期、日本の敗色が濃くなると、バー・モウは裏切らなかったが、陸相だったアウン・サンは日本を裏切り、親英の旗を掲げる。アウン・サンは内紛で暗殺されるが、ビルマは難しい英国との外交交渉を乗り越え、戦後の48年に英国から再独立する。

毀誉褒貶の激しいアウン・サンであったが、暗殺されたことにより、国民的英雄となった。民主化運動のリーダー、アウン・サン・スーチー女史は、このアウン・サン将軍の娘である。

81年、ビルマ政府は独立に貢献した鈴木大佐を始めとする7人の日本人に、国家最高の栄誉「アウン・サン勲章」を授与し、その功績をたたえた。今、日本企業はミャンマーに殺到しているが、こういった誇るべき過去の絆を忘れてほしくはないものである。

フランスのドゴール大統領は「日本が英国の東洋支配の拠点シンガポールを陥落させたときに、西洋の500年に及ぶ世界覇権は終焉したのだ」と述懐している。英国の歴史家、トインビーも、日本が西洋白人優越の時代に終止符を打った事実を認めている。

■藤井厳喜(ふじい・げんき) 国際政治学者。1952年、東京都生まれ。早大政経学部卒業後、米ハーバード大学大学院で政治学博士課程を修了。ハーバード大学国際問題研究所・日米関係プログラム研究員などを経て帰国。テレビやラジオで活躍する一方、銀行や証券会社の顧問、明治大学などで教鞭をとる。現在、拓殖大学客員教授。近著に「米中新冷戦、どうする日本」(PHP研究所)、「アングラマネー タックスヘイブンから見た世界経済入門」(幻冬舎新書)。

【中韓サヨナラ…世界の親日国】

⑤マレーシア 日本模範に先進国入り目指し「ルックイースト政策」

④オランダを追い払った日本と深い関係があったインドネシア

③タイ王室がつなぐ日本との太い絆 中国の反日激化でビジネス拠点として再注目

②台湾の市民たちが評価する“日本精神” 韓国とは正反対

①世界で存在感を増すインドの日本支持 次期首相の有力候補は反中色濃く

マレーシア 日本模範に先進国入り目指し「ルックイースト政策」

2013.09.01

マレーシアは長年、英国の植民地だったが、第2次世界大戦後に独立国となった。マレーシアもインドネシアと同様、イスラム教国であるが、穏健なイスラム教徒が多く、アルカーイダのような過激派はほとんどいない。マレーシアもまた、先の大戦における日本の活躍に刺激を受けて、戦後に独立を達成した国である。

1981年から2003年まで国政トップを担ったマハティール首相は「ルックイースト政策」を掲げた。これは、日本を模範として先進国の仲間入りをしようという、野心的な国家ビジョンであった。

昨年12月、ルックイースト政策の30周年がマレーシアで盛大に祝われた。マレーシア側が一生懸命なのに、日本側がクール過ぎて、片思いに終わりそうなのが残念なところだ。

マハティール氏は、第2次大戦で日本が英国のマレーシア支配を終焉(しゅうえん)させ、マレー人に自信を与えたことを正当に評価している。植民地における白人崇拝は、現在のわれわれが想像できぬ程に絶対的なものだったが、日本人はこの白人コンプレックスを見事に一掃したのである。

マレーシアでも、華僑・華人とマレー人の差異は大きい。

マレー人ははるかに親日的である。マラヤ国立大学のダトゥク・ザイナル・アビディン教授は自ら著した歴史教科書で「日本のマレー占領は人々を覚醒させ、独立のキッカケを作った。日本は民族の平等を訴えた」と明確に述べている。

ASEAN(東南アジア諸国連合)を作ったリーダーの1人で、マレーシアの外交官であるガザリー・シャフィー元外相は1988年に訪日した際、次のように述べている。

「日本の政治家はどうしてアジアの国におわびばかりするのか。われわれはペコペコする日本人は嫌いだ。なぜ、侍らしく毅然としないのか。大東亜戦争でマレー半島を南下したときの日本軍はすごかった。『われわれにはとてもかなわない』と思っていた英軍を屈服させたのだ。あの時は『神の軍隊がやってきた』と思った。日本は敗れたが、そのおかげでマレーシアは独立したのだ。その偉業を政治家が忘れるとは、何たることだ。日本くらい、アジア