今日はCGSの新番組「じっくり学ぼう日本の健康と予防医学」の収録でした。

女医の銀谷翠先生を講師に

新しく募集したキャスターのみなさんに収録をお願いしました。

新キャスターは女性が三人、男性一人の四名です。

人気キャスターになるのは誰でしょう。

また番組をお楽しみに!

夜の公開収録も一部新人にお任せしました。

少しずつ私が東京にいなくてもできる体制を作っていきます!

iPhoneからの投稿

ブログ |

今日はCGSの新番組「じっくり学ぼう日本の健康と予防医学」の収録でした。

女医の銀谷翠先生を講師に

新しく募集したキャスターのみなさんに収録をお願いしました。

新キャスターは女性が三人、男性一人の四名です。

人気キャスターになるのは誰でしょう。

また番組をお楽しみに!

夜の公開収録も一部新人にお任せしました。

少しずつ私が東京にいなくてもできる体制を作っていきます!

iPhoneからの投稿

ブログ |

このデータをみると、日本人のメディアリテラシーって結構高いんだ、と感心しました。

また、官製メディアバリバリの中国でのメディアへの信頼度は信じられません。

毎日、朝日の報道、、やっぱりそうなるか(⌒-⌒; )

実に面白い。

新聞が書かない日中の共同世論調査の中身 日本のメディア「客観的で公平」はわずか25%

2013/8/ 8 12:30 J-cast

日本のメディアはまったく信用されていない――。

「言論NPO」が実施した日中の共同世論調査によると、日本のメディアが日中関係の報道について、「客観的で公平な報道をしている」とみている日本人は2割強に過ぎないことがわかった。

逆に、中国では8割超の中国人が自国のメディア報道が「客観的で公平」と思っている。日本人の「メディアの報道を鵜呑みにはしない」という姿勢は評価されていいが、この数字は日本のメディアにとっては見過ごせない。

メディア「信用している」中国84.5%に大幅増

言論NPOが2005年から毎年実施している、中国国営の中国日報社との日中共同世論調査は、2013年6月~7月上旬に18歳以上の男女計2540人(日本1000人、中国1540人)が回答。8月5日に結果を公表した。

それによると、「自国のメディア報道は客観的か」の問いに、日本人は25.4%が「客観的で公平な報道をしていると思う」と回答。「客観的で公平な報道をしているとは思わない」が25.1%、「どちらともいえない」が36.3%、「わからない」が13.1%だった。

これに対して中国人の回答は、「客観的で公平な報道をしていると思う」と答えた人がじつに84.5%もいた。「客観的で公平とは思わない」という人は7.5%。「わからない」(回答拒否を含む)は8.0%だった。

この結果について、言論NPOの工藤泰志代表は「日本のメディア関係者にとってはショックかもしれませんが、日本の社会としては健全なことだと思いますよ」と話す。

国内メディアの日中報道について、「客観的で公平」と思う日本人は約25%だが、「毎年このくらい」という。

むしろ、問題は中国。中国人は84.5%が自国メディアの日中報道を「客観的で公平」と判断しており、前年の64.4%から20.1ポイントと大幅に増えた。

もともと言論の自由がない、「官製メディア」の中国にあっても、「毎年約25%の人が客観的で公平性に欠けると思っていました。それが今年は『わからない』とあわせても16%程度の人しか、そう思わなくなったわけです」と、工藤氏は指摘。中国の報道をほとんどの中国人が信じているわけで、これでは対日感情が悪化するのも無理はない。

工藤氏は、「過激といわれるネット報道でも、前年までは冷静な目をもった学生有識者がいたのですが、そういった学生も減り、いまやメディアと国民のナショナリズムが一体化してしまう、危うい状況にあります」と、懸念している。

日本人は「好戦的で信用できず、利己的」

一方、沖縄県・尖閣諸島問題をきっかけに、日中両国の印象は大きく変わった。現在の日中関係を「悪い」と判断する日本人は79.7%、中国人は90.3%で、いずれも2012年から大幅に悪化し、過去9年の調査で最悪の水準となった。

中国に対して「よくない印象」(「どちらかといえばよくない印象」を含む)をもつ日本人は90.1%(前年は84.3%)。中国人の日本に対する「よくない印象」は92.8%と、いずれも9割を超えた。なかでも、中国人の「日本に対する印象」は2012年の64.5%から28ポイントも悪化した。

中国人がみた日本の印象で最も多かったのは、「覇権主義」で、前年の35.1%から48.9%に大きく増加。また、「軍国主義」とみている人も41.9%いた。日本を「平和主義」の国とみる中国人は、6.9%しかいない。

さらには中国人の7割が、日本人を「好戦的で信用できず、利己的」とみているほか、半数以上が「怠慢で、頑固で不正直で非協調的」などと思っている。

こうした言論NPOの調査結果は、2013年8月5日付の毎日新聞と朝日新聞が報じた。ただ、そこでは「現在の日中関係についてどう思うか」「日本の首相が靖国神社へ参拝することについてどう思うか」などの質問への回答はあるが、日本のメディアには都合が悪かったのだろうか、「自国のメディア報道は客観的か」の問いについては一切報じなかった。

iPhoneからの投稿

ブログ |

この時期の番組、何か意図を感じますね!

みんなでみてチェックしましょう。

NHKスペシャル

「自衛隊と憲法 日米の攻防」

2013年8月11日(日) 21時00分~22時00分 の放送内容

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2013/0811/

発足から60年になる自衛隊。いま、日米で自衛隊をめぐる機密資料が相次いで公開されている。アメリカでは、1991年の湾岸戦争や1993年の北朝鮮ミサイル危機の際の国務省や国防総省の記録が見つかった。冷戦後の混沌とした国際情勢の中、アメリカが自衛隊をどう利用しようとしたのか、その思惑が見えてくる。機密資料が語るのは、現行憲法のもので自衛隊をどこまで“運用”するのかという、いまに直結する課題である。番組では、新資料と当時者の証言から、自衛隊をめぐる知られざる“攻防”を見つめる。

今、自衛隊をめぐる機密資料が日本とアメリカで相次いで開示されている。戦後、自衛隊はどのような議論の中で運用され任務を広げてきたのか、機密資料からたどっていく。

【番組内容】

発足からまもなく60年を迎える自衛隊。いま、自衛隊の海外派遣をめぐる機密資料が、日本とアメリカで相次いで開示されている。湾岸戦争、PKO、北朝鮮ミサイル危機、イラク派遣…。自衛隊がこの20年、どのような議論の中で運用されてきたのか、その内実を物語る機密資料である。番組では、見つかった機密資料と当時者たちの証言から、自衛隊をめぐる知られざる“攻防”を見つめる。

iPhoneからの投稿

ブログ |

以前から注目している問題です。

私は地方分権には積極的ですが、

国防にかかわるような課題はやはり政府判断が優先すべきと考えます。

今後の課題の一つですね。

住民の良識ある判断に期待します。

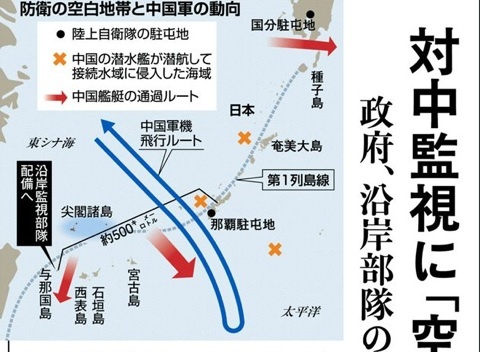

国境の守り 1100人が選択 与那国町長選告示 陸自沿岸監視隊配備めぐり一騎打ち

2013.8.6 産経

任期満了に皆っ沖縄県与那国町長選が6日告示され、無所属新人の崎原正吉氏(65)=共産、社民、沖縄社大推薦=と自民現職の外間守吉(63)=公明推薦=が立候補した。最大の争点は陸上自衛隊「沿岸監視部隊」の配備で、誘致した外間氏と配備反対派の崎原氏の一騎打ちの構図。尖閣諸島(同県石垣市)周辺で示威行動を活発化させる中国をにらみ陸自配備は待ったなしだが、有権者1100人余りの今回の選挙が計画の鍵を握っている。(半沢尚久)

論点は「経済効果」

崎原氏「町の活性化を自衛隊に依存しない」

外間氏「自衛隊の誘致を進めるのが信念だ」

炎天下での第一声で両氏は持論を展開した。ただ、2人が語る論点は国防上の意義ではなく、部隊配備に伴う経済効果の是非。

【与那国町長選告】(届け出順)

崎原正吉(65) 農業 無新 共産、社民、沖縄社大推薦

外間守吉(63) 町長 自現 自民 公明推薦

崎原氏は陸自を配備しても人口減少に歯止めはかからないと強調し、当選すれば配備計画を中止すると明言。外間氏は陸自

隊員の衣食住で町の経済が潤い、ゴミ焼却場などのインフラ整備でも国の手厚い補助を受けられると主張した。

崎原氏は手続きの瑕疵も追及する。外間氏は6月27日、部隊を配備する予定地として町有地を年間1500万円で賃貸する仮契約を防衛省と結んだが、町有地を牧場として借りている農業生産法人との契約解除を済ませていないからだ。崎原氏はこうも指摘する。

「10億円の『迷惑料』を求め交渉を迷走させ、選挙前に妥結を焦った証しだ」

「迷惑料」で混乱も

「迷惑料」要求は誘致派にもしこりを残した。

平成19年から自衛隊の誘致活動を行ってきた与那国防衛協会の金城信浩会長は「誘致派から独自候補擁立も検討していた」

と明かす。交渉期限だった今年3月末、「迷惑料」要求で防衛省との用地交渉は決裂寸前に陥り会員約80人の防衛協会内でも外間氏への不信感が高まった。

6月27日の仮契約から1週間後の7月4日、金城氏は外間氏と会い、早期の部隊配備完了を条件に外間氏支持を決めた。誘

致派が分裂すれば票が割れ反対派を利するとの判断もあった。

外間氏は直後に出馬会見を開いたが、この決断の遅れにはメリットもあった。金城氏は『民意』が歪められることを警戒していた」と振り返る。

民意を歪める手段とは何か―。早い段階で対決構図が固まれば、反対運動をあおる島外居住者が投開票日の3カ月前までに住民票を移し、選挙人名簿に登録することを指す。

50代の飲食店経営の女性は「なぜ同じ問題が争点として蒸し返されるのか」と疑問を呈す。21年の前回選挙も外間氏と反対派候補が陸自配備を争点に戦い、103票差で外間氏が勝利している。

「南西諸島の防衛に万全を期すため、自衛隊の与那国配備は必要だ」。菅義偉官房長官は6日の記者会見で「国境の守り」

の意義のみを語ったが、候補者の主張との温度差は大きい。

与那国町長選は11日に投開票される。2日時点の有権者数は1128人。

防衛の根幹自治体の選挙が左右

長尾一紘・中央大名誉教授の話

本質的な争点になるであろう陸上自衛隊『沿岸監視部隊』配備は、尖閣諸島(沖縄県石垣市)の防衛に直結し、日本の防衛政策の根幹にかかわる大事な問題だ。前回選挙は103票差で勝敗が決まっており、今回も接戦になれば、わずかな票差で日本の防衛問題が左右されることになる。防衛や外交は国の専権事項であり、自治体が覆すことがあってはいけない。外交、防衛について、事実上であれ、自治体の選挙によって左右されることは、憲法の建前からも問題がある。政府はこの問題に関し、検討する必要がある。

与那国島の位置関係

iPhoneからの投稿

ブログ |

今日も朝から晩まで打ち合わせや収録で、ゆっくりブログを書く時間がありませんでした。

そんな今日は原爆投下の日。

我々が確認するのは、

戦争の悲惨さでも

アメリカへの仕返しでもなく、

現実を見つめながら、

どうしたら日本の防衛ができるか、

どうやって国家の自立性と国民の生命、財産を守るか、

ということです。

平和を祈ったり、感謝するだけでは平和が維持できません。

また、内情がボロボロの中韓のプロパガンダに対抗しながら、

着実に国防体制を固めていくこと、

敗戦の日に向けて、

命をかけて戦ってくださった先人への感謝を確認すること、

そんなことを改めて考える時期ではないでしょうか?

こうした趣旨でマスコミが番組を作ってくれませんかね。

浮かび上がる「脅威」の変化

「紛争当事国」の可能性も

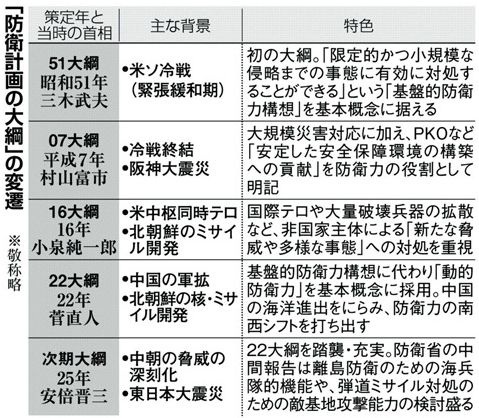

■防衛大綱

国防政策と防衛力整備の基本方針「防衛計画の大綱」の見直しに向けた防衛省の中間報告が7月に公表され、政府は年末の新大綱策定へ検討を本格化させる。大綱は昭和51年に初めて設けられ、今回が4回目の改定だ。その変遷からは当時の時代背景や、日本にとっての「脅威」の変化が浮かび上がってくる。

当初は「米軍依存」

今回の大綱見直しのポイントは、離島防衛のための「海兵隊的機能」創設と、日本を狙う弾道ミサイルの発射元を無力化する「敵基地攻撃能力」の検討だ。

安倍晋三首相は5月8日の国会答弁で、敵基地攻撃について「相手に思いとどまらせる抑止力の議論はしっかりしていく必要がある」と述べた。小野寺五典防衛相も大綱見直しにあたり「日本が衝突・紛争の当事国になるかもしれない」との認識を強調する。

背景には尖閣諸島(沖縄県石垣市)をめぐる中国、核・ミサイル開発を進める北朝鮮という2つの脅威がある。東日本大震災を教訓とした大災害への対応も含まれている。

小野寺氏は、4日のNHK番組で、政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制憩)が集団的自衛権行使の容認を提言する方向であることを踏まえ、提言の内容を大綱に反映さ

せる方針も示した。

ところで、昭和51年に初めて策定された防衛大綱では、「基盤的防衛力構想」が基本概念として示されていた。米ソ冷戦時代の中、中国や北朝鮮などの近隣諸国に配慮するよう防衛力は必要最小限にとどめ、旧ソ

連の脅威には米軍に依存する思想がにじみ出ていた。

防衛費に歯止めをかける意味から「国民総生産(GNP)1%枠」が創設された。防衛費「1%」枠は中曽根康弘政権で撤廃となったものの、実質的には現在もほぼ維持されている。

大綱は冷戦後の平成7年に初の改定を迎える。「07大綱」は定員・装備をコンパクト化し、湾岸戦争(3年)や阪神淡路大震災(7年1月)などを受け、国連平和維持活動(PKO)など国際貢献活動や大規模災害対応が自衛隊の新たな任務とされた。「16大綱」では、米中枢同時テロ(13年9月)を受け、国際テロや大量破壊兵器・弾道ミサイル拡散への対応などが強く打ち出された。

独自防衛力の強化

07、16大綱では、冷戦後のロシアの脅威低下や「米国一強」という時代状況は共通していた。22年の「22大綱」では、中国や北朝鮮の存在が大きくなる。

「従来の基盤的防衛力構想によることなく(中略)動的防衛力を構築する」

22大綱はそう明記し、51大綱以来の基本概念を運用重視の「動的防衛力」に改めた。防衛力整備を「まんべんなく」行うことよりも、メリハリがあり機動性に富むものへの移行でもある。中国に備えた南西諸島方面への防衛力シフトや、平時でも有事でもない「グレーゾーン」事態への対応

を強調した。

今回見直す大綱も22大綱を継承、発展させたものだ。51大綱時と比べ、日本への「脅威」は増し日本独自の防衛力も求められていることがわかる。(千葉倫之)

iPhoneからの投稿