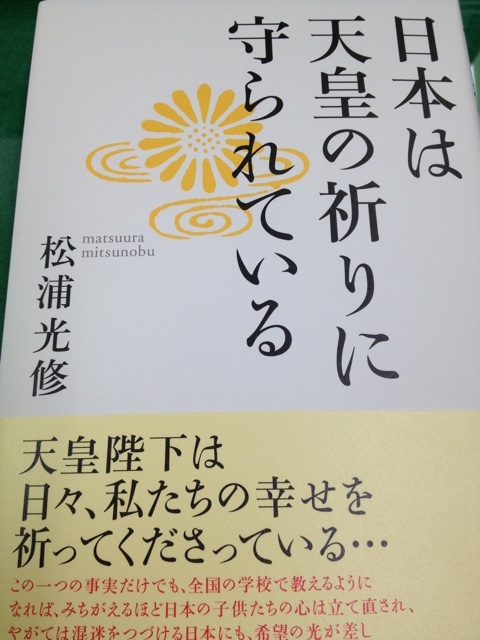

東海龍馬塾でお世話になっている松浦光修先生の新刊が今日発売です。

私は数日前に送って頂きました。

神話ではなく、神代の物語とおっしゃる先生の考えがよくわかります。

戦後教育で失われたものを確認。

CGSの山村先生や表先生のお話も合わせながら、この分野ももっと勉強していきたいと思います。

iPhoneからの投稿

ブログ |

東海龍馬塾でお世話になっている松浦光修先生の新刊が今日発売です。

私は数日前に送って頂きました。

神話ではなく、神代の物語とおっしゃる先生の考えがよくわかります。

戦後教育で失われたものを確認。

CGSの山村先生や表先生のお話も合わせながら、この分野ももっと勉強していきたいと思います。

iPhoneからの投稿

ブログ |

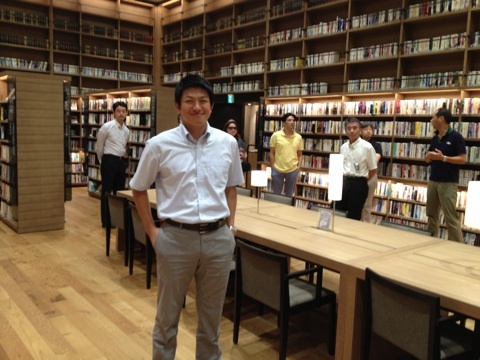

全国各地の首長の皆さんの合宿にゲストでよんで頂き、勉強させてもらいました。

二日目の今日は武雄市図書館の会議室をお借りし、

少子化、ダイバーシティ、教育などをテーマのアクションプランが協議されました。

内容は表に出せませんが、教育のアクションプランなどは、二年前の吹田市長選挙で私が提案していたものにかなり近く、聞いているだけでワクワクするものでした。

政策の他にも、ITを活用した情報の集め方や行政の裏側の話など、

ここでしか聞けないこともたくさん教えて頂けました。

皆さん若く、行動力のある方ばかりなので、今回聞いた内容はいずれ形なっていくでしょう。

地方からのうねりの原点に立ち会え、学べた二日間でした。

日中の図書館も見せて頂きましたが、完全に観光施設になっていて、全国から人がこられていました。

アイデアですね。

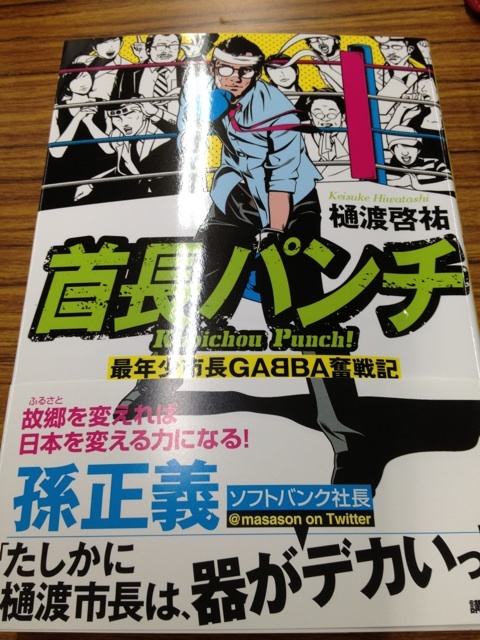

樋渡市長の政策は、相変わらずいろいろ批判もあるようですが、

四年前に初めてお会いした時から変わらない姿勢と信念。

むしろレジリエンスが加わった感もあり、そこも学ばせて頂けました。

著書にサインも頂きましたが、、

メッセージは秘密にしときます!

iPhoneからの投稿

ブログ |

明日は敗戦の日。

バカバカしいので、わざわざテレビはチェックしませんが、

以下のような趣旨の番組を特集でくんでもらえませんかね。

自己矛盾するから駄目かf^_^;

論調が変わりますからね。

「歴史のない文明」は軍事力に頼る

2013.8.14

熱暑の東京、九段坂を上れば、ことしも蝉時雨が靖国の杜から降ってくる。国のために殉じた人々の御霊を祭る靖国神社なのに、静かに参拝させてくれそうにない。安倍晋三首相が閣僚の靖国参拝を「心の問題」と容認したことを受け、メディアが境内で待ち受ける。ばかげたことに、彼らが「中国と韓国が非難へ」と先回りするのだ。

しかし、米国ジョージタウン大学のケビン・ドーク教授は、『月刊正論』の誌上対談のさい、日本の政治指導者が「自国の戦死者の御霊を慰めることは、外交とはなんの関係もない」と、むしろ参拝を推奨した。

米国の歴代大統領は、南北戦争で敗れた南軍兵士が眠る国立アーリントン基地で献花する。教授によれば、南軍は奴隷制度を守るために戦った軍隊であり、中韓なみの解釈ならアーリントン基地に参る大統領は奴隷制を正当化したことになる。だが、そんな考えの米国人はいない。

「死者の尊厳を守るという精神文化は多くの国にある。しかし、共産主義のような非人間的な文化の国にはありません。国のために戦った先人への追悼を怠ると、このような国と同じになってしまう」

中韓は東京裁判のA級戦犯が靖国に合祀されていることを問題視する。だが、東京裁判は日米戦争の報復という色彩が強く、標的は日米開戦時の東条英機首相だった。日中戦争の引き金となる満州事変の首謀者は除外され、朝鮮支配とも直接的な関係がない。

にもかかわらず、中国がなぜ「歴史の攻撃」を企むかについてドーク教授は、「戦争に敗れた国を使って、自分が上位に立ち、自己を正当化しようとしている」と述べ、弱体政権が対外的に強く出るからくりを指摘する。なるほど中国は昨年9月以来、尖閣諸島(沖縄県石垣市)の領有権を主張する際に歴史カードを巧みに使う。日本が第二次世界大戦を反省せず、戦後秩序を崩そうとしているとの宣伝である。

懸念されるのは、習近平国家主席が「中国の夢」を掲げ、屈辱の歴史からの復興を鼓舞していることだ。いったい中国は、どこまで領土拡大すれば夢が実現するというのだろう。

手元に届いた中国研究の泰斗、岡田英弘氏の『岡田英弘私書作集 歴史とは何か』 (藤原書店)をひもとくと、中国五千年なる〝歴史〟が実は幻想であることが分かる。唐で完成した大帝国も、その後継である宋がモンゴルにのみ込まれ文明としての独立性を失う。一時、明が復活したかに見えるが、実は元のときに入り込んだ外来民族で、その制度も唐や宋にさかのぼるものは、何一つ見つからないという。明はモンゴル文明の一つにすぎず、清は文字通りモンゴル文明であり、清の公用語は漢語ではなく満州語で、さらに毛沢東時代は共産革命で歴史を拒否しており、中国は典型的な「歴史のない文明」なのだと説く。

その文明が日欧のような「歴史のある文明」と摩擦を起こすと、故事来歴を示す証拠が不足して分が悪くなる。そこで軍事力を増強し、「トラブルが起こったときに、軍事力で圧倒するというやり方なのだ」という。

近年の尖閣諸島をめぐる中国の対応を見ると、ピタリ平仄(ひょうそく)が合う。実は「歴史」という言葉自体が明治期につくられた日本語の借用で、中国のいう「歴史を鑑に」とは政治的詐術にすぎない。習主席が「中国の夢」という幻想にとりつかれると、周辺国に迷惑をまき散らす。(東京特派員)

iPhoneからの投稿

ブログ |

今月から募集の始まるG1東松龍盛塾への協力依頼のため、

武雄市で行われたG1首長ネットワークの会合に参加。

オープンデータ活用、産業育成、人材育成をテーマにした、2知事7市長の活発な議論は大変勉強になりましたし、良い刺激も受けました。

夕食や雑談の中にも首長どうしのコアな話がちりばめられ、これまた現場の苦労がよくわかりました。

食事の後は武雄市図書館の見学。

明日も視察するんですが、夜の雰囲気や環境もみようということで、、

図書館の中にスタバやTSUTAYAがあるんです。

話に聞いていた以上でした。

いろいろ批判もあるらしいですが、武雄市の規模や特徴を考えたら、私は成功モデルだと思いました。

夜は鍋島藩の庭園あとにある竹林亭を散策。

密度の濃い合宿でおなかいっぱいです。

温泉で疲れもとり、明日も会議と視察です!

iPhoneからの投稿

ブログ |

CGSでも宮脇淳子先生に近現代史の解説をお願いしています。

歴史をしっていないと、向こうの無理難題を飲んでしまうほどいい人なのが日本人。

言うべきことはしっかり言うために、歴史を含めた情報を発信していきます。

初めは「保護国」までだった

抵抗激化で韓国併合へ

明治42(1909)年10月26日朝、日本の初代首相をつとめた伊藤博文は列車で満州(現中国東北部)のハルビン駅に着いた。だが出迎えの人らと返事しようとした瞬間、紛れ込んでいた韓国人の安重根から数発の銃弾を浴び、約1時間後に絶命した。

伊藤はその4カ月余り前まで日本が「保護国」としていた韓国の外交、軍事を統括する「統監」の地位にあった。安は取り調べで、日本による支配の非を訴え、死刑となった。

このため安重根は今日に至るまで韓国で英雄視され、今年6月には朴槿恵大統領がハルビンにその碑を建てるべく、中国の習近平主席に協力を要請したほどだ。

だが維新の元勲のひとりで、立憲政治の創始者だった伊藤をテロで失った日本国民の衝撃も大きかった。日本政府はすでにこの年の7月、韓国を保護国からさらに進んで日本に併合する方針を決めていた。そこへ併合には慎重だった伊藤の暗殺で世論は一気に併合を後押しする。韓国側もこれをのまざるを得なくなったのだ。

日本にとっての「韓国問題」は明治37(1904)年2月、日露戦争の開戦時にさかのぼる。「中立」を宣言した韓国に対し、首都・漢城(現ソウル)を占拠した日本はこれを認めず、協力を約束させる日韓議定書を結んだ。

翌38年、来日した米国のタフト陸軍長官と日本の桂太郎首相との間で覚書が交わされる。米がフィリピンを領有することと、日本が韓国を保護国化することを互いに承認する内容だった。

さらに英国、ロシアの承認を得た上で日露戦争終結後の11月、第二次日韓協約を結び、保護国とした。保護国とは、自治は認めるが外交と軍事は保護する国が取り仕切るという仕組みである。

現代から見れば、強国同士の取引で他国の命運を決めることなど許されない。だが弱肉強食の帝国主義時代には普通の論理だった。

特に日露戦争に勝ったとはいえロシアの再南下を恐れていた日本としては、韓国を「保護下」に置いて、ロシアの進出を許さない近代国家としたかったのだ。

むろん韓国側が素直に応じるわけもない。瀧井一博氏の『伊藤博文』によれば、外交事務の委任を求める伊藤に高宗皇帝は17世紀末にオーストリアの統治下に入ったハンガリーを例に「(韓国は)ハンガリーのような地位に陥ってしまう」と抵抗した。これに対し伊藤は「ハンガリーに皇帝はいないが陛下の立場はそのままです」と説得したという。

だが高宗皇帝は明治40(1907)年6月、オランダのハーグで戦争時の取り決めをするため開かれた2回目の万国平和会議に「密使」を送る。参加各国に日本の非を訴えようとしたのである。

これが裏目に出てしまう。各国から相手にされなかった上、これを知った伊藤ら日本側が激怒、皇帝は退位に追い込まれる。その後の第三次日韓協約で、内政への監督など統監の権限が大幅に増し韓国軍は解散させられた。

韓国国民はこれに反発を強め、反日義兵運動が激化していった。呉善花氏の『韓国併合への道 完全版』によれば、1910年までに日本軍との衝突は2819回に上った。

このため桂と小村寿太郎外相ら政府首脳は「併合」に傾く。明治42年4月10日、東京へ帰ってきた伊藤を訪ねて説得した。伊藤は意外にこれを承諾、7月6日の閣議で併合の方針を決めた。

伊藤が併合受け入れに転じたのは、その関心が韓国から満州に移っていたためとされる。伊藤は満州に日本が進出するのに反対だった。当時、韓国人が多く住む「間島」をめぐって清との紛争が生じていたが、伊藤は清の領土権を認めるのと引き換えに韓国の併合に反対しなかったという。

翌43(1910)年8月、日本は韓国と日韓併合条約を結び、京城と改称した漢城に朝鮮総督府を置き、支配体制を固める。初代朝鮮総督は長州出身の軍人、寺内正毅だった。 (皿木喜久)