数年前から私は「終戦記念日」という言葉は使いません。

8月15日が記念日という意味がわからないからです。

その思いはCGSなどをみて頂きたいですが、

説明としては、佐伯先生がよい文章を書いて下さってましたのでご紹介します。

平成25年8月19日(月)産經新聞

iPhoneからの投稿

ブログ |

13日から九州に行ってきました。

前半二日はG1首長ネットワークの合宿に参加。

東松龍盛塾の打ち合わせをしてきました。

会場が武雄市だったので話題の図書館も視察させて頂きました。

15日の敗戦の日には、福岡の護国神社に。

16日は、幣立神宮や高千穂神社を訪れ、宮司さんにお話を聞いてきました。

17.18日は太宰府で林英臣政経塾の合宿。

今回は塾の運営について話し合いがあり、古事記について学んできました。

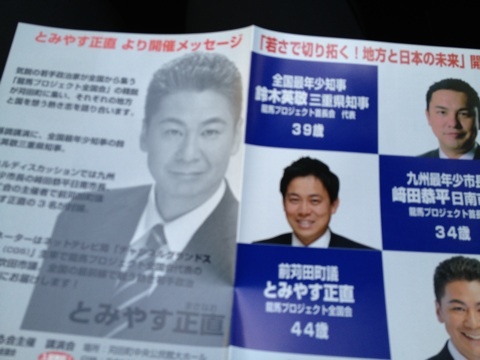

旅の締めくくりは苅田町の冨安氏の応援に。

私の選挙でも大変お世話になった恩人です。

短い時間でしたが、お手伝いができました。また来月もきます。

さあ、明日は大阪、明後日は福井です。

iPhoneからの投稿

ブログ |

参議院選挙が終わり、いろいろ政策がすすみつつありますが、

前から期待していたものがいくつもあります。

上手くやっていってもらいたい!

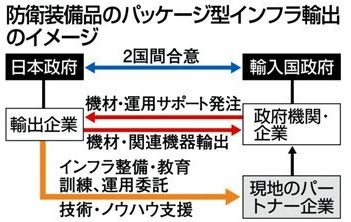

防衛装備をインフラ輸出 政府、経済成長と産業活性化

2013.8.16 08:53[安全保障] 産経

政府が防衛装備品の輸出を成長戦略の柱であるインフラ輸出と位置付け、関連施設の建設や保守・運用も一体的に売り込むパッケージ型として輸出することが15日、分かった。武器輸出三原則に抵触しないよう装備品を民間転用して輸出に道を開き、輸出活性化による経済成長と防衛産業の底上げを図る。インドや東南アジアを中心に安全保障面での協力関係の向上にもつなげたい考えがある。

「パッケージ型インフラ輸出」の第1弾として検討しているのは、航空自衛隊が平成26年度に配備予定のC2輸送機や、海上自衛隊の救難飛行艇US2。C2は貨物機として民間活用が期待され、US2は消防飛行艇としても利用できる。

US2については、インド政府との間でパッケージ型インフラ輸出に向けた制度設計に着手しており、25年度中にも輸出手続きに入る。ほかに、くいを打たないでも橋を架けることのできる陸上自衛隊の特殊車両も候補に浮上している。

民間転用による海外市場開拓は、衰退が懸念されている防衛産業界の期待も大きい。装備品輸出を事実上全面禁止してきた武器輸出三原則の制約で自衛隊向けの納入に限定されてきたが、輸出により利益率が高まり技術基盤の維持・強化にもつながるからだ。

政府は日本の防衛産業の技術力に国際的な評価が高いことにも着目。発電所や鉄道網などで展開しているパッケージ型インフラ輸出の枠組みを援用し、装備品の部品供給や保守点検、人材育成など幅広い分野で技術力を提供することで継続的に収益を挙げさせる。

US2ではパイロット育成のためのシミュレーター販売や補給施設建設などを受注する方向でインド側と調整に入った。

この輸出方式は輸入国側にもメリットがある。装備品の導入初期から部品の安定供給と整備技術を確保できれば、高い稼働率と安定的な運用が可能となる。整備や修理で一定の技術移転も行われるため、自国産業の技術向上にもつながる。

政府高官は「双方に利益のあるウィンウィンの関係を各国と構築でき、安保分野での連携強化のテコになる」と指摘する。政府内には中国のけん制になるとの思惑もある。

政府は、防衛装備品の輸出について武器輸出三原則を抜本的に見直し、新たな包括的基準を設けることも検討しているが、民間転用による輸出を先行させる方針だ。

iPhoneからの投稿

ブログ |

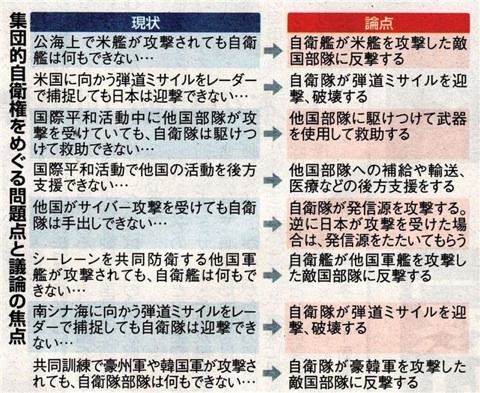

憲法を変えなくても法整備や法解釈でできることはたくさんあります。

ネガティブリストに変えることは私も大賛成ですが、

隊員の意識改革が課題かもしれません。

集団的自衛権の歯止めのポイントは、米軍に利用されないようにするにはどうするか、武士道にかなうかどうか、だと個人的に考えています。

自衛隊法、国際標準に転換 集団的自衛権は「地理」「国益」で歯止め

2013.8.17 02:00 産経

集団的自衛権行使容認に向けた有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇、座長・柳井俊二元駐米大使)が今秋にもまとめる報告書で、自衛権についてポジティブ(できること)リストからネガティブ(できないこと)リストへの転換を提言することが16日、分かった。集団的自衛権の行使に関しては全面的に容認する一方、「地理」「国益」を尺度に一定の歯止めをかけることも提起する。

法制懇の主要メンバーは産経新聞の取材に、「自衛隊法をポジリストからネガリストに改めることが不可欠だ」と明言。時々刻々と変転し、複合的に起きる危険性も高まっている事態に対処するには集団的自衛権を含め事態の「類型化」は無意味で、「自衛隊の行動を細かく縛るべきではない」との認識も示した。

「権利は有するが行使はできない」との解釈に立ってきた集団的自衛権の行使を容認した場合、政府は行使する事態や条件を規定する国家安全保障基本法を制定する。自衛隊の行動や権限を定めた自衛隊法の改正も必要で、主要メンバーの発言は同法改正を念頭に置いたものだ。

現行の自衛隊法は、防衛・治安出動や海上警備行動など「事態」を明確に区分した上で「対応措置」を規定しており、自衛隊の行動も定めている。逆に規定していない行動は取れないことを意味する。

法制懇メンバーはすでに、「ポジリストが自衛隊の行動を制約している元凶だ」との認識で一致。同法について「市民への加害」「捕虜虐待」など国際法で禁じられている行動以外は可能とするネガリストへの転換を提起する。

さらに、集団的自衛権に関し、第1次安倍晋三内閣時に検討した「公海上の米艦防護」など4類型のような提言ではなく、「(権利が)あるかないかの判断」として「法理的な全面容認」を求める。ただ(1)サイバー攻撃対処(2)シーレーン(海上交通路)防衛(3)ミサイル防衛(4)共同訓練中の対処-など新たな脅威は法制懇に小委員会を設け対処のあり方を議論する。

座長の柳井氏は今月4日のNHK番組で「地球の裏側まで行って関係ない国を助けるわけではない」と述べ、遠方での事態や日本の国益に直結しない事態では行使を控えるよう提言することを示唆。政府もこうした歯止めをかけ、行使容認に慎重な公明党の理解を得たい考えだ。

禁止行動以外の自由確保

【視点】集団的自衛権行使容認に向けた有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の主要メンバーは自衛権のポジ(できること)リストからネガ(できないこと)リストへの転換を「実現すれば国際標準に沿うものとなり、革命的だ」と表現する。裏を返せば、これまでの日本の防衛法制がいかにいびつで、世界標準とかけ離れていたかを示す言葉だ。

主要国のうち米英両国はネガリスト、ドイツとフランスは日本と同じポジリストを採用している。とはいえ、独仏とも軍隊の「作戦レベル」に限れば国民の自由と財産に関するもの以外はネガリストで規定しており、作戦もポジリストで縛る自衛隊法とは異なる。「起き得る事態を網羅することは不可能」(自衛隊OB)というのが軍事の常識だからだ。

自衛隊法の非現実性は出自による影響が大きい。前身の警察予備隊、保安隊は「治安維持」で行動する警察組織そのもの。自衛隊となっても警察か軍隊かあいまいな立場が続き、自衛隊法も警察法的とされる。

国民の権利・義務に直結する警察行動は国内法で厳格なしぼりをかける必要がある。一方、敵国を相手にする防衛行動は国際法で禁じられること以外は行動の自由が確保されるべきだ。

東シナ海での中国との衝突や、北朝鮮によるミサイル・テロ攻撃の複合事態など「有事の形」はもはや予測しえない。がんじがらめ

の自警のままでは、こうした事態に自衛隊は一歩も動けないという現実を正視する必要がある。

(半沢尚久、峯匡孝)

iPhoneからの投稿

ブログ |

14日の午後から時間をつくって、九州を旅しています。

佐賀の武雄にいたので、最初は唐津の名護屋城に。

戦国武将集結の地の今を見てきました。

昨日は敗戦の日。

さすがに靖国は行けなかったので、福岡の護国神社に。

筑紫市議の赤司さんとフェイスブックの友人が来て下さいました。

また境内ではCGSの視聴者の方にお会いすることもあり、ご縁を感じる参拝でした。

午後は柳川市で川下りをし、戦国武将の立花氏の資料館に。

夜は溝口熊本県議に紹介頂いた南阿蘇の地獄温泉に。なかなか一人では行かない味のあるお宿でした。

そして今日は朝から、熊本の幣立神宮へ。

来たい来たいと思いながら、なかなかご縁を頂けなかったのですが、今回はご縁があり、正式参拝をし、

春木権宮司とお話してきました。

溝口県議も同行して下さいました。

高千穂峡を周り、午後からは高千穂神社に。

後藤宮司にアポをとっており、二時間もお時間を頂き、いろんなお話しをさせて頂きました。

驚いたのは、幣立神宮でも高千穂神社でも大阪の知り合いにお会いできたことです。

別に待ち合わせをしたわけでもないのに。すごいですね。

最後は大分に入り、岡城跡や石仏を見て福岡に戻ります。

佐賀、福岡、熊本、宮崎、大分をぐるりと周りましたが、

いくところはやはり神社と城になりますf^_^;

旅のお供は、竹田恒泰氏の古事記。

明日からの太宰府での林英臣政経塾の予習です。

高天原で読むとイメージが広がりました!

あと二日間九州です。

iPhoneからの投稿