夢があるのかないのかわからない話です。

日本は海面が上がっても大丈夫な国土ですが、

震災にはもっともっと備えるべきでは?

以下の記事の内容ほどの規模ではないにせよ、もっとリスクヘッジをかけるべきです。

他人事ではなく、日本も備えましょう。

人工の浮島に望みをつなぐ

2011年09月16日

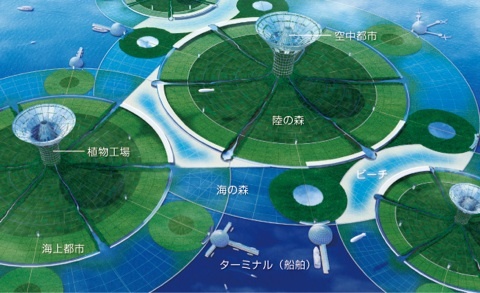

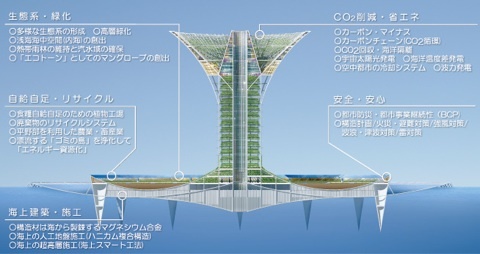

清水建設の海上都市

清水建設の海上都市

海面の上昇があまりに早く進行しているため、太平洋の小国キリバス共和国(Republic of Kiribati).は10万人の住民を人工島に移住させることを検討している。先週開幕した加盟16カ国による 太平洋諸島フォーラムで、アノテ・トン大統領は極端な解決法が必要で、現在、「海底油田の掘削リグに似た人工島」に約20億ドルの拠出を検討していると語った。

「そのモデルを見た時には、SFのようだと思いました。まるで宇宙の話のようだと。とても近代的で本当に国民が住めるのかとも思います。でも孫の世代のために、一体何ができるでしょうか。家族とともに水没するしかないとしたら、あのような掘削リグに飛び乗りますか?答えはイエスでしょう。選択肢が減っていく中、私たちは残りの選択肢をすべて検討しているところです」

キリバスだけではない。ツバル、トンガ、モルディブ、クック諸島、ソロモン諸島はいずれも海面上昇に悩まされており、海岸堤防の費用捻出も難しい。キリバスでは既存のインフラ保護のためだけに至急9億ドル以上の支払いが必要なのだ。

だが歴史が示すように、たとえ海面が数メートル上昇したところで、その国が太平洋上にとどまっていられないというわけではない。

ペルーのウロス島では、チチカカ湖上に水草で作られた 40の浮島村で人々が暮らしている。現在のメキシコシティにあたるアステカ時代の首都テノチティトランにスペイン人が到着した時には、テスココ湖上の小さな島には25万人が住んでおり、その周囲を数百の人工島がとり囲んでいた。

最近の例では、オランダ、日本、ドバイ、香港が、空港、住宅建設のため人工島を作ってきた。ロンドンのボリス・ジョンソン市長はテムズ川河口に5つの滑走路を持つ 巨大国際空港をヒースロー空港に代わるものとして建設するというビジョンを持つ。

キリバスはモルディブから学ぶところもあるだろう。首都マレと数百の観光島から出るゴミは、 人工の島ティラフシ島に送られている。その島の面積は1日に1平方メートルずつ増えている。

カスピ海に浮かぶスターリンの町 Neft Daslariは建設後60年経った現在も機能している。ピーク時にはアゼルバイジャンの沿岸54.7キロメートルにわたって5000人の石油作業員たちが住んでいた。それは水上の1本の道路に始まり、やがて全長300キロにも伸びた。それら道路のほとんどは沈没船の船底の上に建設されたものである。

キリバスはメキシコの スパイラルアイランドを模倣することもできるだろう。これはイギリスの建築家リチャード・ソワ(リッチーの愛称で親しまれている)氏が25万本のペットボトルを使って建てたものだ。2005年のハリケーン・エミリーに破壊され、現在再建中である。太平洋には数百万トンのゴミが浮かび、それを収集する作業も計画されているため、 キリバスにこのような島が作られれば一石二鳥といえよう。

歴史が示すように、たとえ海面が数メートル上昇したところで、その国が太平洋上にとどまっていられないというわけではない。

だが、トン大統領が抱くイメージは、より未来的なビジョンに彩られている。

大統領はベルギーの建築家ビンセント・カラボー氏による浮遊都市のコンセプト「Lilypad(スイレン)」を見たことがあるのかもしれない。この「エコポリス」は太陽光、風力、波力で発電できるだけでなく、大気中のCO2を取り込み、地表の二酸化チタンに吸収させることもできる。

バンコクの建築家S+PBA 氏は首都(メトロポリス)バンコクにやがてはとって代わる、浮遊都市「 ウェトロポリス」という構想を生み出した。バンコクはもともと湿地で、海面が毎年数センチずつ上昇し人口増加が著しいことを踏まえると、海面上昇に立ち向かうより、それを受け入れるほうが安価で、生態系にも健全だという。

さらに特異なのは、ドイツの建築家ウォルフ・ヒルベルツ氏による「Autopia Ampere」という名の 自己生成する海の町 だろう。ヒルベルツ氏は 電着というプロセスを用い、水中で自らを建築させようという計画している。まずは、一連のワイヤーメッシュの電機子にソーラーパネルで発電される低電圧直流電流を送る。やがて電気化学反応により海の鉱物が電機子に引き寄せられ炭酸カルシウムの壁を形成していくというものだ。

島は常に政治的夢想家らを魅了してきたが、現在は億万長者を魅了している。ヘッジファンドマネージャーかつ技術的夢想家の ピーター・シエル氏は、グーグルの元エンジニアでノーベル賞を受賞した自由市場経済学者ミルトン・フリードマンの孫でもあるパトリ・フリードマン氏と手を結び自由主義的浮遊国を夢見ている。

彼らの構想は、国際水域にいかりを下ろした石油掘削リグ型のプラットフォームをいくつも建て物理的につないでいくというものである。起業家たちが新しい国家を建設し、そこにはきまりも法も戦争も、武器使用制限も、道徳的規範もない。いずれは数百万の「海への入植者」が住むようになるだろう。

初めてのディーゼルパワーによる、270人が収容できる部屋数を備えた12,000トンの建物の試作モデルが設計されているという。最終的にはそれらを数十機(あるいは数百機)つなげることも可能、と フリードマン氏は言う。彼は来年、サンフランシスコ沖に浮遊オフィスを備えた小艦隊を進水させたいと考えている。

結局のところ資金が頼りだが、貧困国には十分な資金はない。世界が数十億ドル支援すれば(トン大統領も国民もおそらくその方がありがたいだろう)キリバスが現在の場所に留まることは技術的に可能なはずである。

とはいえ現実的には、オーストラリア、ニュージーランド、その他大きな太平洋諸国はキリバスに土地を提供する役割を大々的に担うことになるだろう。そして今後30年の間に世界は人々が次々と避難する様を目にすることになるだろう。

iPhoneから

の投稿